14代

【亀井味楽(かめいみらく)】

遠州七窯として400年以上の歴史を持つ「高取焼」の伝統を受け継ぎ、代々茶陶などを中心に作陶を続けています。

高取焼の特徴は七色の釉薬を特色とする「高取焼釉薬」で、土の配合や釉薬のかけ具合、登窯の作用によって様々な表情を生みだすことを想定した上で作られています。

13代 味楽は昭和19年4月に農商省より技術保存者として認定され、14代は昭和52年には福岡市無形文化財工芸技術保持者第一号に指定されました。

【初代 八山(和名 八蔵重貞】

黒田長政公に従って朝鮮の地より渡来せし名工、 八山(和名=八蔵重貞)が開祖であります

【2代 八蔵貞明】八山の次男

1665~1871年 小石原鼓窯系統

1665年寛文5年 八山の次男が高取家の2代目を継ぎ、小石原鼓窯に移り、この地で現在まで伝承されています

以後、廃窯そして復興窯を繰り返し、白旗山窯の時代になると、高取の作風は小堀遠州の指導により、茶入にみられる薄作りと、瀟洒な洗練されたものになり、茶人に愛された

【3代 八蔵 貞久 】

【4代 八九郎 】

【5代 市郎助貞勝 】

【6代 保次卓典 】

【7代 市郎 有貞 】

【8代 和平 周規 】

【9代 武平 未楽 】

【10代 和三郎貞円 】

【11代 久助 寿泉 】

【12代 徳三郎重貞】

【13代 弥太郎味楽(本名 弥太郎)】廃藩の影響あり

1883年明治16年~1956年昭和31年

1883年明治16年 11代 高取久助寿泉の長男に生

この頃の高取焼窯元は廃藩の影響で藩主の保護がなくなり、必然的に自立自営を余儀なくされた。

窯元は、小石原鼓系・小石原中野系・福岡東皿山系の三派に地域分類されました。

弥太郎が20歳の時に太宰府天満宮の裏山にある山伏の修験場宝万山亀井坊の名を取り、「亀井」と改姓し、亀井味楽窯の当主として高取焼の窯の火を守り今に至る

1944年昭和19年4月 農商省より技術保存者に認定される

【14代 亀井味楽 (本名 源八郎)】号を味楽又は生庵

1931年昭和06年 福岡県で生

13代 亀井味楽の孫

師 祖父に師事して家業に従事

1955年昭和30年 福岡県美術協会賞を受賞

1959年昭和34年 福岡県美術展で佳作賞を受賞

1963年昭和38年 福岡県美術展で美術協会賞を受賞

1964年昭和39年 福岡県美術展で福岡県教育委員会賞を受賞

1964年昭和39年 福岡県美術協会会員

1964年昭和39年 14代 亀井味楽を襲名す

1966年昭和41年 日本伝統工芸西部工芸展で受賞

1968年昭和41年 西日本婦人文化サークル常任講師をつとめる

1972年昭和47年 福岡市美術展審査員となる

1975年昭和50年10月 代表作 耳付茶入他2点、北九州市民芸資料館に収蔵される

1975年昭和50年10月 三笠宮妃殿下、味楽窯見学の栄誉によくされ、御来窯御台臨を賜る

1976年昭和51年 福岡貸美術展審査員、福岡県立文化センター常任講師をつとめる

1977年昭和52年03月 福岡市の無形文化財工芸技術保持者第一号に指定される

1977年昭和52年 福岡貸美術展運営委員、福岡市美術展審査員(福岡文化連盟理事をつとめる)

この折(教育委員会収蔵の16ミリ記録映画「高取焼の技法」が文部省の選定を受ける)

1978年昭和53年 福岡市美術展審査員をつとめる

2001年平成13年 黄綬褒章。隠居、【又生庵】の号を賜る

【15代 亀井味楽 (本名 政久)】

1960年昭和35年12月 14代 味楽の長男に生まれる

1981年昭和56年 京都市嵯峨美術大 陶芸科卒業後

味楽窯にて高取焼に従事

2001年平成13年 15代襲名

1960年昭和35年 14代の長男に生

1981年昭和56年 京都市嵯峨美術大、陶芸科卒業(福岡県美術展奨励賞)

1982年昭和57年 前 東大寺管長、清水公照老師に正久と号名を受る(福岡県美術展豊田賞)

1983年昭和58年 西日本陶芸美術展入賞(以後、連続入賞)

1984年昭和59年 福岡県美術協会正会員に推薦される

1991年平成03年 米国セン・チューリ大学 芸術学博士号取得

2001年平成13年 15代襲名

現在 米国セン・チューリ大学博士

福岡県美術協会

福岡県陶芸作家協会

日本陶芸協会博多支部、理事

福岡市立福翔高等学校陶芸講師

------------------------------

【鈴木表朔 (幼名 井上捨吉)】

1874年明治07年 滋賀県高島市安曇川町に生

1884年明治17年頃京都に出て、蒔絵師鈴木長真の養子となり鈴木表朔を名乗るが、後に髹漆(きゅうしつ)に転じ二代木村表斎に師事した)

1909年明治42年 表朔の塗り技術への評価は高かく伊勢神宮の神宝

1911年大正02年 御大礼に際して高御座、御帳台、万歳幡の塗を担当した。

1916年大正05年 内務省御用となった

1919年大正08年 京都で活発に活動し、神坂雪佳主宰の佳都美村に参画し、意欲的に漆器の創作にも携わった。

京都漆芸会創立顧問の一人

漆器同業組合代議員や京都美術工芸会会員活動を通じて、漆芸を広め技術を伝えることに努める1943年昭和18年 逝去

【2代 鈴木表朔(本名 貞次。俳号貞路)】

1905年明治38年 京都生まれ

師 父・表朔の元で漆塗りの技法を学ぶ

1926年大正15年 21才の時に、聖徳太子奉賛展入選を果たしたのを皮切りに、創作活動を開始する。

1934年昭和09年 流型派工芸展に出品

その後、京展入賞、帝展、文展などに出品を続け、

1937年昭和12年 32の時、パリ万国博銀賞を受賞

1978年昭和53年 73才の時に、「現代の工芸作家展」出品、「漆と共に50年」記念個展を開催

1981年昭和56年 古希記念個展を京都高島屋で開催

1991年平成03年 逝去

【3代 鈴木表朔作(本名 雅也)】

1932年昭和07年 京都生まれ

京都日吉丘高校卒

東京芸術大学漆工科に入学~卒

同、東京芸術大学専攻科に1年在籍修了

1972年昭和47年 日本現代工芸賞を受賞

1973年昭和48年 日展で特選を受賞~後、審査員となる

1977年昭和52年 箱根彫刻の森、美術館賞を受賞

1988年昭和63年 京都府京都文化博物館の歴史展示室、各室の造形演出作品の企画・製作に携わる

1993年平成05年 内閣総理大臣賞を受賞

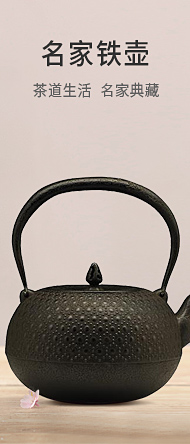

水指(水器)-釜に補給する水や茶碗・茶筌などをすすぐための水を貯えておく器物

炉・風炉の火の陽の対して水指の水を陰とします。

台子皆具の水指は本来唐物に始まり点前作法の変遷とともに皆具からはなれ銅の水指についで南蛮や国焼の備前・信楽・楽焼や京焼などの焼き物が用いられ、さらに木地釣瓶や曲などの新しい素材や形が造られた。

| サイズ | 約縦19×横23×奥17×本体高14cm

蓋含む高16.3cm |

| 作者 | 14代 亀井味楽作(味楽窯)

塗蓋:鈴木表朔作 |

| 箱 | 木箱 |

| | 別作の文字有 |

| | (ス野酒・498800) |

![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0105/user/494a55e64fd959ce7997529c2d5f0b3eb2bf9de8ee1ca30d74572a69e1a71cd5/i-img700x700-17471899578204ssr5qp36.jpg)