【初代 小西平内(こにし へいない)】 陶芸家 楽焼 太閤窯

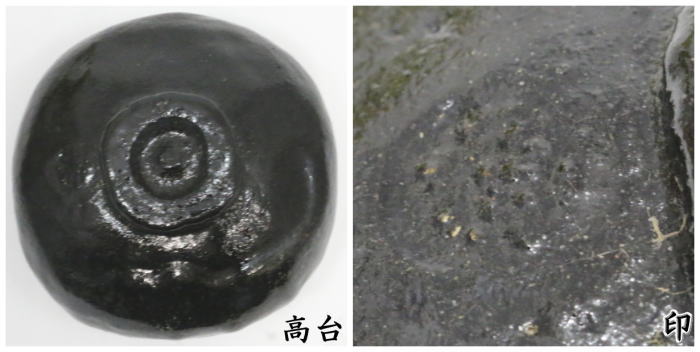

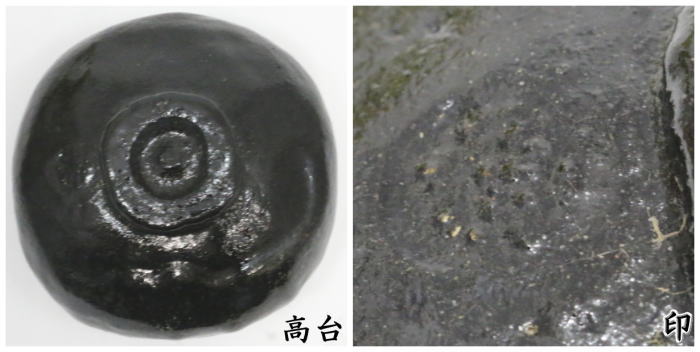

窯印 五三の桐の判

1899年明治32年 愛媛県生まれ

若くから大阪にでて、独学で楽焼を習得

1931年昭和06年 神戸有馬温泉に窯を築き茶陶を作ったもの

また、甲子園ホテルで庭焼を初め、川喜田半泥子に認められる

1956年昭和31年 五島慶太の推薦を得て渋谷東急東横店で個展

1958年昭和33年 兵庫県西宮市甲山に移窯

1964年昭和39年 太平を名乗り隠居

1991年平成03年 没

【2代 小西平内】陶芸家 楽焼

1928年昭和03年 愛知県中山町で別府薫氏の四男に生まれる。(本名は別府 隆)

1946年昭和21年 太閤窯を築いた初代小西平内に師事して作陶の技法を追求する。

1947年昭和22年 津市の川喜多半泥子に師事するため、津市長谷山のふもとの広永窯へ行き、半泥子の教えを受ける。こうした作陶生活が数年続く

1964年昭和39年 2代 小西平内を襲名すると共に、太閤窯を継ぎ、西宮市の甲山で作陶を続ける。

1964年昭和39年10月 大阪三越で初めての個展を開き、以後、東京三越、名古屋丸栄、名古屋松坂屋、神戸そごう、姫路やまとやしき等で、個展を多数開催。主として、楽焼と伊賀の陶技を使った作品を制作する

1976年昭和51年 国際交流基金の要請によって、ローマ日本文化会館主催の楽焼実演会を行う。

1986年昭和61年 第5回太閤窯小西平内茶陶展を名古屋松坂屋で開く。

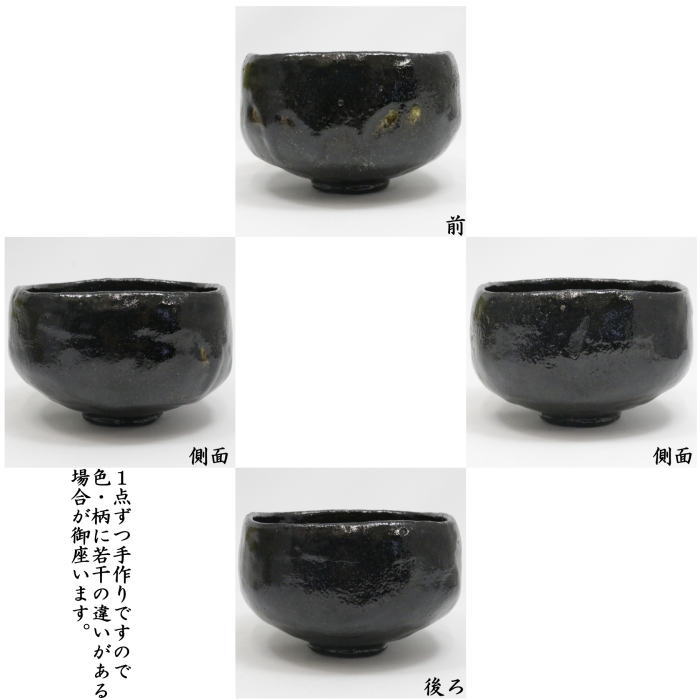

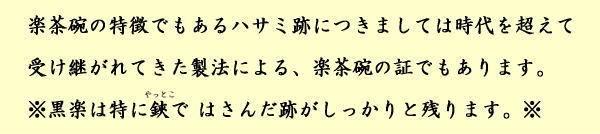

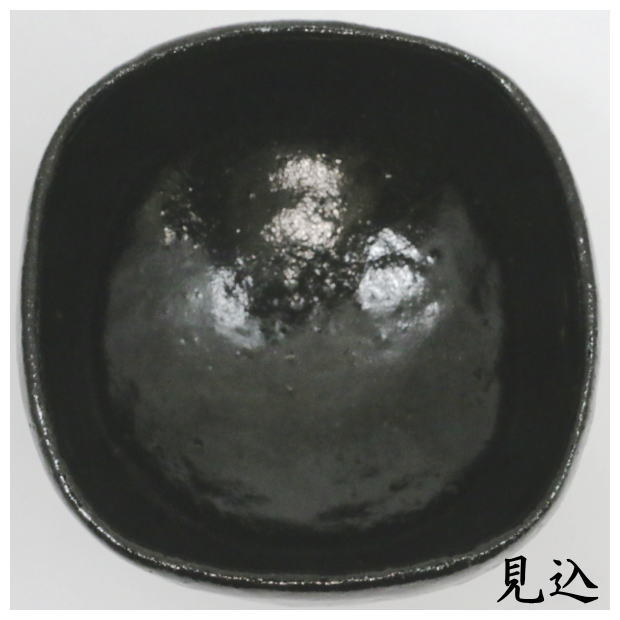

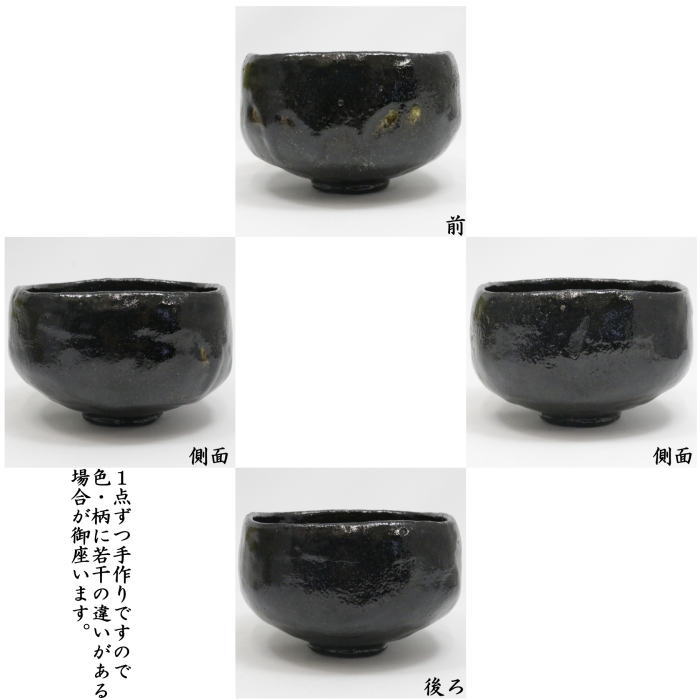

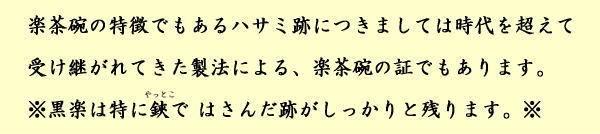

楽家の初代長次郎が千利休の創意を受けて造った茶碗で黒楽の釉・けずりで形を整えた!!

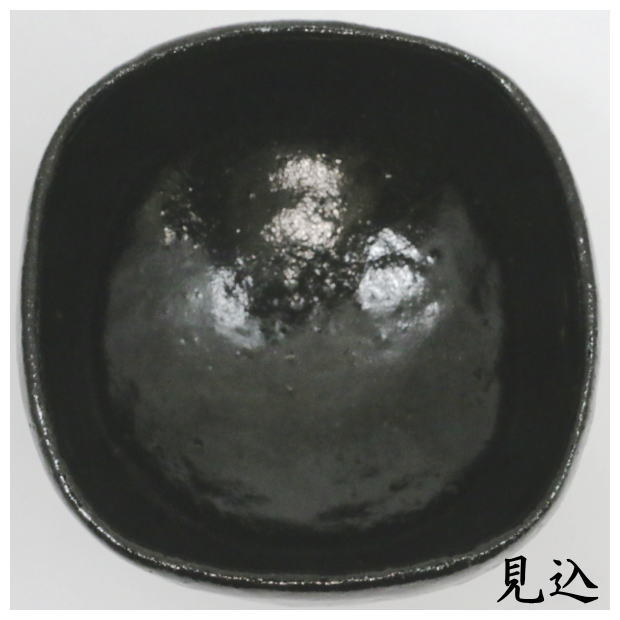

熱を伝えにくい土の美・お湯が冷めにくい性質と色彩的にも緑の写り具合が大変よく、まさにお茶のために作られた茶碗。

<五山の口造りで幽玄の世界を表現>しています。

利休の命により、初代長次郎が作った理想の茶碗であり、二代目常慶が豊臣秀吉より楽の字の印を賜わる。楽家の脇窯の一つに金沢の大樋焼(飴楽)があります。現在多くの陶芸家による写し物の茶碗がある。

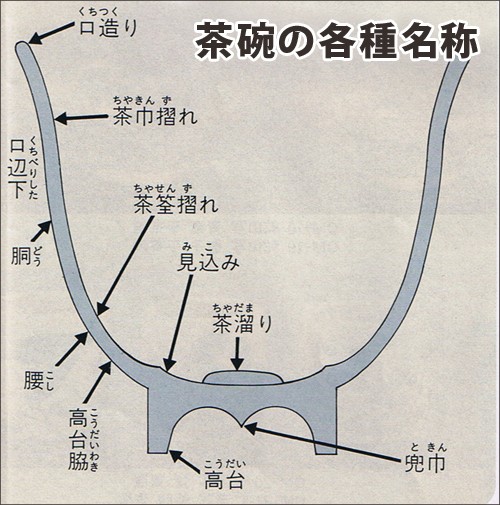

| 成形のぐあいを作行きといい、

まず手にとって眺めて全体を見る、感じることが大切。 |

|

| 作者印のある高台は見どころの要です。

土味は土の色合い。硬軟を知り陶工の手腕をあらためます。

井戸茶碗をはじめ高麗茶碗や唐津に多い竹節高台や三ヶ月高台や割高台がある。 |

| サイズ | 約12.8×12.8×高7.9cm |

| 作者 | 2代 小西平内作(太閤窯) |

| 箱 | 木箱 |

| 注意 | 焼き上がりにより色などは変わる場合があります。

楽焼の釉薬は酸に弱いことがあります。

楽焼の粘土は粗い目の素地を使用しています。 |

| | 限定(R6/吉輪丸大・198000) |

![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0101/user/494a55e64fd959ce7997529c2d5f0b3eb2bf9de8ee1ca30d74572a69e1a71cd5/i-img700x700-17375347268649nlxknf3510.jpg)

雅虎人气商品

雅虎人气商品